【背景篇:千年文明载体的生存危机】

驼铃声声穿越千年,帆影点点横跨四海。作为古代东西方文明交融的见证,丝绸之路沿线的建筑文化遗产——从福建土楼到敦煌莫高窟,从泉州清净寺到西安大雁塔——不仅是凝固的史诗,更是中华民族的文化基因库。然而,一项覆盖丝绸之路沿线8省17市、历时三年的调研显示,这些承载着人类共同记忆的瑰宝正面临多重危机:63%的福州三坊七巷明清建筑遭白蚁蛀蚀,延安红色建筑墙体酥碱率超30%,敦煌莫高窟壁画因游客超载加速磨损……

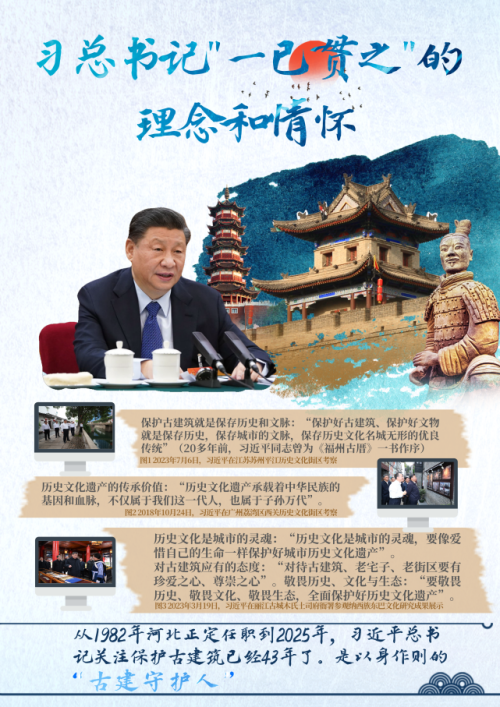

习近平总书记多次强调“敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态”,国务院《“十四五”文化产业发展规划》亦将数字化保护列为重点。在此背景下,由厦门大学嘉庚学院多个专业联合组成的学生调研团队,对福建、广东、浙江等8省1221处建筑文化遗产展开系统性研究,涵盖桥梁、寺庙、石窟等多元类型,力求破解保护困局。

图1 古建筑保护政策背景

【调研篇:解码保护困境的科学路径】

研究团队采用“五维一体”调研法:通过文献分析梳理政策脉络,发放1400份问卷量化公众认知,开展超200人次的多群体深度访谈,并构建因子分析模型评估保护影响因素。数据显示,尽管专业人员的技术权重占比最高(32.7%),但居民的日常维护行为才是保护工作的核心驱动力(实际贡献率41.5%)。

图2 古建筑问卷调研过程图

令人警醒的发现接踵而至:在管理层面,泉州蟳埔村因土地权属争议导致12处古宅闲置超5年;苏州平江路因部门职能重叠,修缮方案审批周期延长8个月。技术传承方面,闽南红砖厝匠人平均年龄达62岁,陕北窑洞技艺传承人不足10人。更严峻的是,仅17%的建筑完成数字化建档,66%的遗产仍处于封闭状态。

“当我们在鼓浪屿访谈时,原住民林女士坦言‘免费景点反而不愿用手机看导览’,这折射出技术应用与在地生活的脱节。”项目负责人表示。山西城隍庙商户的反馈同样发人深省:“黑悟空影视IP带火客流后,我们既欣喜又担忧——如何在流量与保护间找到平衡?”

图3 古堡团队调研记录

【结论篇:三维策略激活文明基因】

基于调研发现,团队创新提出“主体化-数字化-品牌化”三维解决方案:

主体协同化: 构建“四维驱动”保护网络。借鉴苏州"苏城守望者"经验,建立居民巡查、高校技术支持、企业资金注入、政府法规保障的协同机制。如福建土楼试点"数字家谱"项目,村民通过上传修缮影像换取文旅分红,三个月内参与率提升至68%。

技术赋能化: 打造“数字孪生+沉浸体验”技术矩阵。敦煌莫高窟毫米级扫描技术已成功复刻泉州清净寺的蜂巢穹顶结构,广州圣心大教堂通过AR技术再现彩色玻璃的百年变色过程。浙江大学开发的“古建健康码”系统,可智能预警85%的结构风险。

图4 游客试戴VR眼镜体验古建重构

图5 圣心大教堂内部彩色玻璃窗纹样

品牌联动化: 孵化“海丝文明”超级IP。泸州老窖与故宫的文创合作模式正在泉州复制:开元寺石塔浮雕化作"丝路盲盒",清净寺阿拉伯纹样变身国潮丝巾,三个月内衍生品销售额突破1200万元。"数字中轴·小宇宙"项目的成功经验也启发团队计划开发"丝路元宇宙"小程序,用户可化身古代商贾体验跨国贸易。

图6 少林寺塔林、故宫乐高积木风

值得关注的是,团队提出的“预防性保护2.0”理念与政策响应——江苏省最新出台的《历史建筑保护条例》明确要求“新建项目需预留数字接口”。厦门大学嘉庚学院教师陈梦评价:“这项研究不仅绘制了危机图谱,更提供了可复制的解决方案,特别是将居民角色从‘被动配合者’转化为‘主动守护者’,这是保护理念的重要突破。”

驼铃未远,薪火相传。当调研的目光聚焦洛阳桥的宋代碑刻,当AR眼镜里的数字匠人演示“出砖入石”技艺,我们看到的不仅是技术的胜利,更是文明传承的当代智慧。正如路易斯·康所言:“建筑是文化的载体”,而今天,数字时代的守护者们正在为这些载体注入新的生命力。(撰稿:任家慧)